東京CDE・CDS Excellent Awards 2024 受賞者を決定いたしました

厳正なる選考の結果、以下の通り最優秀賞及び優秀賞の受賞者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

東京CDE・CDS Excellent Awards 2024にご応募いただいた皆様、どうもありがとうございました!

最優秀賞 眞野 満知子 様

企業看護職でも薬など治療内容を理解して介入すべきと言われ東京CDEを取得

「教えていただく」という姿勢での介入により超ハイリスク者を5年で3割減少させた事例

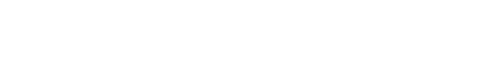

高危険レベル該当者と未受診者の推移

高危険レベル該当者と未受診者の推移 私は内田洋行健康保険組合の保健師として、毎年加入事業所の社員(被保険者)とそのご家族(被扶養者)4,700名程の健診結果データをみています。健保にしかいない保健師2名での特定保健指導に加え、生活習慣病重症化予防の取り組みでは主に血圧、血糖、脂質の「超ハイリスク者」200名程に受診勧奨や保健指導を行っています。

血糖はHbA1c 8.0%または空腹時血糖値200mg/dL以上に設定しており、毎年50名程、中でも未受診管理者には再三受診勧奨通知をして事業所側とも連携してようやく受診に至ることの繰り返しですが、対象者数は横這いでした。また3割ほどのリピーターは既に受診管理中であるため「これ以上何かあるのか?」との威圧感に押されてしまうこともありました。

そんな課題から糖尿病専門医による企業看護職向けのセミナーに参加し「企業看護職でも薬など治療内容を理解して介入すべき」と言われ、東京CDEの資格を取得しました。続けて糖尿病専門医からの助言を受けて既受診の超ハイリスク者に対して治療などの管理状況を「教えていただく」という姿勢で一人一人に連絡をとり、Web面談が難しい場合は電話やメールで状況を伺っていきました。実は服薬が疎かだったという方、砂糖入り飲料を好んでいた方、服薬はしているけれど飲酒や夜遅い食事、運動を全くしない等、生活習慣の見直しがないままの方など、数値のコントロールの目標達成が得られない原因は多種多様でした。自分の検査値や薬をすぐに答えられる方やそうでない方、自力で数値のコントロールの目標を達成したいと受診を拒否する方もおられ、かかりつけ医の指示や理解度も多様でした。

東京CDEの資格取得と勉強を続けることで治療内容や糖尿病治療薬について理解し、数値のコントロールの目標達成が得られない要因について治療と生活の双方をみて支援に繋げています。その結果、当健保では初めて、5年前に比べ超ハイリスク者が3割減少し、横這いのグラフが右肩下がりになりました【高危険レベル該当者と未受診者の推移:健保全体での該当者割合が2018年は55名/4379名(1.26%)であったが2023年は38名/4735名(0.8%)に減少】。何より、1人1人にストーリーがあり、そこから学ぶことが尽きません。

応募してみてよかった!知識の更新が必須となる東京CDEの認定資格制度(認定更新に向け勉強中)や表彰制度を創設くださった先生方・スタッフの皆さまに、感謝申し上げます。また日頃から健保顧問医(写真左)やデータ管理事業者さま(写真中央)、ハイリスク介入に注力させてくれている職場の皆さんにも、心から感謝いたします。個⇔集団という公衆衛生と、保健師の力量発揮と、更なる目標達成を目指します。ちなみに優秀賞で同時受賞された森さま(NCR健保さま)には、共に重症化予防に励む健保として懇意にしていただいており、嬉しい限りです。

優秀賞 新井 圭子 様

「透析をしない人生はだめですか?」 患者さんの問いが変えた私の支援

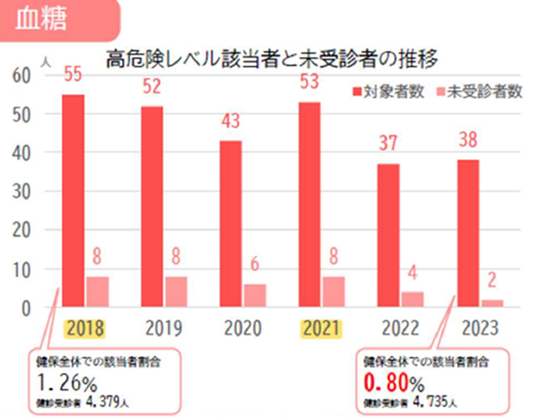

手作りの腎症病期・腎臓病分類の資料

手作りの腎症病期・腎臓病分類の資料 Sさんは血糖コントロールが安定していたため総合病院から地域へ逆紹介となった方だったが、40年以上の糖尿病歴により腎症は既に4期まで進んでいた。奥様と一緒に初診で来院した時には既にeGFRは9mL/分/1.73㎡、クレアチニンも6mg/dLでシャント手術の待機もしており、透析目前の状態で内科の当院に転院してきたことに驚いた。CGMの導入、インスリンの調整が始まったがすぐに尿毒症の症状が顕著に表れ「だるい」「食欲がない」とSさんの訴えは増えていった。

何度目かの通院日、シャント手術を終えたSさんに「無事に手術が終わってよかったですね」と声をかけたところ、Sさんは「透析をしないという人生は、新井さんはどう思いますか?」と話し、私はまたぞろ驚くことになった。Sさんは「透析をしたら早く死ぬ。寝たきりになる」「透析をしない人生はだめですか?」という胸に秘めていた思いをその時初めて語ってくれ、奥様も隣で涙ぐんでいた。

長い病歴の中でSさんは腎症の悪化や透析の導入を当然受容できているものと思っていたが、実はSさんは透析への理解ができないまま不安や抵抗感に苦しめられていたことがわかった。最終的には主治医から透析の必要性を説明されて納得していただき、私からも月並みであるが、「透析で辛い症状を取り除き、奥様との時間やお好きなことを楽しんでほしい」と伝えた。

その後、Sさんは透析クリニックに転院となったが、そのことをきっかけに患者さんが普段から腎症の理解を普段からもっと身近にできる方法はないかと思索し、手書きの資料を作成した。透析予防外来の対象ではない大半の患者さんにも腎症の話題の折に資料を渡すと理解や関心を得られ易いことがわかった。活字はどうしても患者さんの目を素通りしてしまうが、手書きの文字やイラストを使用した資料や掲示だと目に留めてもらいやすく、患者会のお誘い掲示にも興味を持ってもらえる。

『優しく・易しい』手作りの資料や掲示、対話を通じて「患者さんに伝わる」を第一に、これからも支援をしていきたい。

人は時に、想いを伝えるのに躊躇い、勇気を必要とします。私の言葉は、この方に本当に必要なのか、迷惑でないのか、意味を届けられるものなのか、現在も逡巡している日々です。しかし、経験豊かな先輩方の中研鑽を積んでいる身でありますが、自分には「知らなかった」「こんなはずではなかった」という患者様を減らしたいという情熱があることに気づきました。療養相談が少しでも患者様の良い予後に結びつくよう、今後も微力ではありますが改めて努力していきたい所存です。この度は名誉ある優秀賞を頂き、ありがとうございました!

優秀賞 蓼沼 恵美 様

行動変容は患者が変わるまで”待つ“という姿勢も重要なのではないかと気づくことができた事例

糖尿病は自覚症状が乏しいという特徴から、長年にわたり形成された習慣を変えるのは容易でなく、患者を取り巻く人々のサポートとその人を理解しようとする姿勢、根気強い支援が求められる。今回、心不全の入院歴があり心臓バイパス手術が検討された就労期2型糖尿病患者にかかわり、行動変容の難しさを実感したため振り返る。

初診時のHbA1cは高値で手術予定の患者に対して“とにかく話を聞いてみよう“と面談を行った。「糖尿病は長い付き合いだから全部知っている。10%でしょ、1ヶ月入院したので下がるのは当たり前」「最高は17%。頑張っていたけれど毎日好き勝手食べて、何か言われるのが面倒で通院もスパッとやめた。毎回同じ指導で当たり前のことは聞き飽きた」「知りたい事はやめられない間食について。タバコと違い、間食で糖尿病が悪くなっても周りには害がない」と語った。私はセルフケアを続けてきたことを労い、資材として糖質量ハンドブックを渡した。それに加えて合併症のリスクや術前血糖管理の重要性を説明した上でどんな選択をしても手術までサポートすることを約束した。

結果として、専門医により薬物療法が強化され、心臓バイパス手術を施行した。術後の合併症はなく内服のみで無事退院された。術前指導の内容がどの程度伝わったのかが気がかりであったが「毎食後のスイーツは糖質オフのスイーツに変更した。我慢せず自分のやり方を貫いた」と話しており、プラスの結果予期に繋がっていると感じた。また、糖質量ハンドブックは各ページに付箋が貼られた状態で返却され、勉強した証が残っていた。

患者が変わるきっかけは様々であり、一緒にゴールを目指したつもりでも患者だけが先行している状況もある。行動変容は促すだけでなく、患者が今どの場所にいるのか、何を求めているのかを把握すること、患者が変わるまで”待つ“という姿勢も重要なのではないかと気づくことができた。

この度は、東京CDE·CDS Excellent Awards2024で優秀賞に選んでいただき、ありがとうございます。日々、糖尿病を併存する患者さんと向き合うなかで感じたことや学びを、形にして発信したいという思いで今回応募させていただきました。支援を通して患者さんから教えていただくことは本当に多く、その一つひとつの経験が自分自身の成長につながっていると感じています。これからも病院内スタッフと協力しながら、患者さん一人ひとりの生活や思いに寄り添い、温かい支援を続けていきたいと思います。

優秀賞 森 郁子 様

ハイリスク者を受診につなげるために

「またですか?」と言われても続ける重症化予防に向けた粘り強い支援

私の所属している日本NCR健康保険組合では毎年健康診断を被保険者に実施し、ハイリスク者に再検査、精密検査などを促しています。健診は「1年に1度必ず受診」を合言葉に、まずは健診受診率を100%にするべく力を入れています。そして、健診結果で「治療継続・すぐに再検査・要精密検査」の判定がついた被保険者の受診勧奨を2019年から実施しています。

この事業の目的は重症化予防です。健診を受けて終わりではなく、ハイリスク者には放置の危険性などを説明して受診に繋げています。その成果も現れ、2019年の開始当初は42%程度だった受診率は2023年には69%まで上がってきました。

特に糖尿病についてみると、HbA1cが8.0%以上では74.6%の受診を確認できているため、残りの25.4%の方々を治療に繋げることをミッションとして対象者へ対応しています。

昨年は治療していたが今年は治療していないという方に理由を尋ねてみたところ「時間がない」「金銭的な面で治療が続けられない」という答えがあり、治療継続の難しさにも直面しています。理由を教えてくれる方には、薬代が安価なものを希望できることや、職場や自宅の通い易い病院を一緒に探すなどのサポートもしています。治療中の方の中にはこのような受診確認は「昨年も報告したのに。またですか?」と余計な介入とご意見をいただくこともあります。しかし、ハイリスク値である以上、年に一度は健保から確認をさせてもらうことで、治療中断や不適切な服薬(薬を処方されていて服薬していない、服薬のタイミングが間違えているなど)を防ぐことができます。コントロールの目標が達成できている方であっても毎年介入をすることで、治療継続のためのモチベーションを維持してもらえると考えています。

健保は被保険者であれば誰でも当たり前に利用できます。親しみやすい関係性を作ることで、これからも皆様の健康増進に役立ちたいと考えています。

このたびは栄えある優秀賞をいただき、誠にありがとうございます。

本取り組みは、健康保険組合の健康管理室の仲間や会社の人事担当者の協力のもとに進めているものです。

ハイリスクの方を医療受診につなげるため、粘り強く寄り添い続けています。

被保険者一人ひとりの健康への思いを支えることが、重症化予防の第一歩と感じています。

今回の受賞を励みに、今後もチーム一丸となって継続的な支援に取り組んでまいります。

優秀賞 山部 差都恵 様

「病気ではなく、病人をみる」今後も東京CDEの知識を生かしながら薬剤師として関わりたい

卒後すぐに勤務したのは急性期病院だった。当時はようやく薬剤師の病棟活動が始まったばかりの頃で、糖尿病患者さんへの指導を任された。結婚・退職を経て久しぶりの社会復帰を果たした今、私は回復期リハビリテーション病院に勤務している。当院にやってくる患者さんのおよそ2割は糖尿病の持病がある。こちらに勤め始めた時、当時の急性期病棟での活動を思い出した。あの頃から激しく様変わりした薬剤を勉強する中で、東京CDEを知った。無事に合格し、今は月に2回の糖尿病専門医による糖尿病回診に薬剤師として同行している。

糖尿病回診は私にとって達成感を感じる仕事の1つである。回診にやってこられる糖尿病専門医の先生はとても気さくな先生で、私のどんな質問にも真摯に応えてくださるベテランの先生だ。ピオグリタゾン服用による骨折のリスク、メトホルミンの腸内環境への影響、責任インスリンの考え方、先生の見解を伺うことはとても勉強になる。回診には栄養士や看護師も参加し、退院後の生活期を見据えた対応を考えている。急性期と違い、回復期リハビリテーション病院では院内の食事やリハビリで数値が安定してくることが多く、薬剤の調整が必要になることが多い。退院後に施設に入所される方の場合、インスリンは施設のスタッフに昼に1回なら打ってもらえるので1日1回にしよう、自宅に帰る方の場合、この方は麻痺があって自己注射は難しいので内服だけに切り替えよう、この方はご高齢なので数値が若干高くてもある程度は自分の好みに合った食事をしてもよしとしよう、この方は今後経済的理由で通院を止めないためにも安価なお薬にしよう、などなど。糖尿病回診ではあるが「糖尿病」そのものではなく、それを伴った「人」を診る回診はとても充実している。

「病気ではなく、病人をみる」かの偉人の言葉に従い、今後も東京CDEの知識を生かしながら薬剤師として関わりたいと願う。

五反田リハビリテーション病院では、糖尿病専門医による回診に薬剤師が同行するなど、多職種が一丸となって患者様の治療に取り組んでおります。当院のチーム医療が評価されたと、心より感謝申し上げます。先月はグループ病院内での学術発表においても、CGM(持続グルコースモニタリング)についての演題を担当させて頂き、金賞に選出頂きました。今後も受賞を励みに、ますますの研鑽を積み、より質の高い医療の提供をして参ります。この度は栄えある優秀賞の選出と素敵なトロフィーをありがとうございました。